Rienzi, Wagners dritte Oper, war einst sein größter Erfolg. Die Aufführung in Bayreuth ist eine einmalige Gelegenheit, Wagners frühen Triumph neu zu entdecken – dort, wo er bislang nie erklungen ist.

Rienzi

Besetzung 2026

Musikalische Leitung: Nathalie Stutzmann

Regie: Alexandra Szemerédy, Magdolna Parditka

Bühne: Alexandra Szemerédy, Magdolna Parditka

Kostüme: Alexandra Szemerédy, Magdolna Parditka

Dramaturgie: Markus Kiesel

Chorleitung: Thomas Eitler-de Lint

Cola Rienzi, päpstlicher Notar: Andreas Schager

Irene, seine Schwester: Gabriela Scherer

Steffano Colonna, Haupt der Familie Colonna: Andreas Bauer Kanabas

Adriano, sein Sohn: Jennifer Holloway

Paolo Orsini, Haupt der Familie Orsini: Michael Nagy

Kardinal Raimondo, päpstlicher Legat: Vitalij Kowaljow

Baroncelli: Matthias Stier

Cecco del Vecchio: Michael Kupfer-Radecky

Termine

Videobeschreibung zum Trailer Ring der Nibelungen

Monumental, politisch, dramatisch.

Rienzi, Wagners dritte Oper, war einst sein größter Erfolg. Die Geschichte des römischen Volkstribuns verbindet Aufstieg und Fall, private Tragödie und öffentliche Vision. Die Originalpartitur gilt als Verschollen. Das selten gespielte Werk zeigt sich als Bindeglied zwischen Grand Opéra und Musikdrama, mit orchestraler Wucht und emotionaler Tiefe. Die Aufführung in Bayreuth ist eine einmalige Gelegenheit, Wagners frühen Triumph neu zu entdecken – dort, wo er bislang nie erklungen ist.

Inszenierung

Die Fassung für Bayreuth 2026

Die Bayreuther Fassung für 2026 vertritt die These, dass, wäre es um 1871 zu einer Fassung „letzter Hand“ gekommen, Rienzi ganz sicher auch seinen Platz in den Bayreuther Kanon der Werke „ab dem Fliegenden Holländer“ gefunden hätte. Denn auch die zehn Werke des sogenannten „Bayreuther Kanons“ basieren ja weder auf einem Testament noch auf maßgebliche Formulierungen in der Stiftungsurkunde der Richard-Wagner-Stiftung-Bayreuth, sondern ausschließlich auf Briefstellen Wagners an König Ludwig II. von Bayern aus dem Jahre 1882.

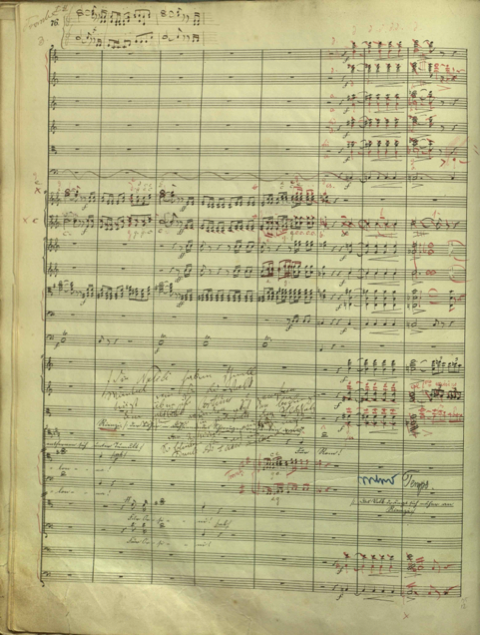

Das Team hat sich um eine Fassung bemüht, die die Überlieferungsschichten ebenso sorgfältig in Betracht gezogen hat wie die Rezeptionsgeschichte. Gleichfalls wurde die Rienzi-Philologie der letzten Jahrzehnte ebenso genau berücksichtig. Darüber hinaus hat das Team versucht, neue Quellen zu erschließen bzw. verloren geglaubte Teile der Partitur zu rekonstruieren.

Form und Werkgestalt führen natürlich unweigerlich zur Frage von Kürzungen und Abläufen. Auch dabei folgte das Team der musikalischen Dramaturgie genauso wie Wagners – auch späteren – Selbsteinschätzungen. Wenn Wagner 1871 schreibt, „dem Rienzi sollten sie doch das Feuer ansehen; ich war Musikdirektor und schrieb eine große Oper; daß dieser Musikdirektor ihnen hernach solche Nüsse zu knacken gegeben hat, das sollte sie wundern“, bemerkt man die Wertigkeit dieses „Feuers“, das für die späteren „Nüsse“ genauso unabdingbar war wie „jedes Finale wie ein Taumel, ein besoffener Unsinn von Leiden und Freude“ (1878). Aber auch Selbstkritisches, wie die „Leeren, die man aufschraubt, wenn einem nichts einfällt.“ (1879) fand bei der Fassung für 2026 Beachtung. Nicht nur eine nachvollziehbare Abfolge der Handlungsstränge war dem Team wichtig, sondern auch die Binnenstruktur der einzelnen musikalischen Nummern. Hier spielt auch die „ungesunde“ Beziehung Rienzis zu seiner Schwester Irene eine wesentliche Rolle. Nicht nur, weil sie auf die spätere Inzest-Konstellation in der Walküre verweist, sondern auch, weil sie für die emotionale – und damit musikalisch ausgeformte – Dreiecksgeschichte Rienzi-Irene-Adriano grundlegend ist. Für das Regiekonzept stand also die Frage vor Augen, wo Wagner die Psychologie und die Emotionalität der Figuren in ihrer Tiefe musikalisch ausgelotet hat. Es schien wichtiger der Frage nachzugehen, was die Politik aus den Menschen macht und nicht umgekehrt, und wo die musikdramatische Bearbeitung dieser Fragen im Notentext auffindbar ist. Diese emotionalen Konstellationen – vor einem Hintergrund der politischen Geschichte – generieren überhaupt erst die überragende Qualität der einzelnen Nummern und Szenen.

Selbst wenn Wagner nur den Rienzi geschrieben hätte, ist die Oper ein einzigartiges Meisterwerk sui generis, das auch ohne die Autorenschaft des späteren Bayreuther Meisters seinen Platz in der Gattungsgeschichte des europäischen Musiktheaters gefunden hätte.

Weitere Informationen

Entstehungsgeschichte

Rienzi – der letzte der Tribunen, Wagners dritte vollendete Oper, geht auf den historischen Roman Rienzi, the Last of the Roman Tribunes von Edward Bulwer-Lytton zurück. Im Gegensatz zum Roman bereichert Wagner die Handlung sehr geschickt mit einer Liebesgeschichte zwischen Rienzis Schwester Irene und dem Adelsspross Adriano. Wagner war sich noch in späteren Jahren bewusst, wie sehr diese Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der historisch-politischen Handlung für eine Oper essenziell war: „Das ist noch ein Schwanzknochen von der fr. Tragödie, wo immer ein amour sein mußte; […] meinem Rienzi fehlte für die Franzosen dieser amour; und doch hatte ich auch da den Schwanzknochen.“ Der Rienzi steht äußerlich durchaus in der Tradition der französischen Grand‘ Opéra, der anspruchsvollsten Gattung des europäischen Musiktheaters, – aber eben nur äußerlich. Mit der Wahl eines historischen Stoffes versuchte Wagner die Erwartungen an diese Gattung genauso zu bedienen wie in einer 5-aktigen Anlage, und der umfangreiche Stoff bot Wagner viele beliebte Szenetypen, die er für Massenaufzüge und akustische Raumeffekte nutzte. Rienzi war Wagners erster großer Erfolg und markierte mit der Uraufführung am 20. Oktober 1842 im Königlichen Hoftheater Dresden seinen Durchbruch als Opernkomponist.

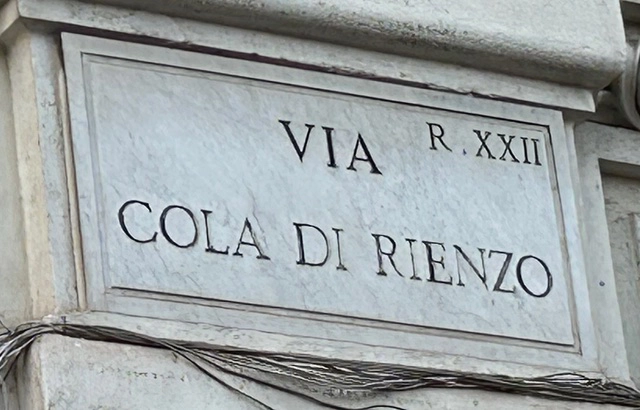

Rezeption in der Zeit des Nationalsozialismus

Seit dem 20. Jrh. steht die Rezeption des Rienzi weitgehend im Schatten des immer wieder diskutierten Einflusses auf Hitler und der Funktionalisierung im Nationalsozialismus. Die selbstbespiegelnd-autobiographische Einschätzung Hitlers als einem aus bescheidenen Verhältnissen auferstanden Volkstribunen bestand jedoch auf zwei Irrtümern. Zum ersten stammte Cola di Rienzo zwar aus bescheidenen Verhältnissen (vielleicht war er aber auch ein natürlicher Sohn Kaiser Heinrichs VII.), vor allem aber war er ein gebildeter Intellektueller, ein glänzender Stilist im Lateinischen sowie – als Freund Petrarcas – ein großer Literat. Zum zweiten basierte Rienzis Lebensentscheidung, Politiker zu werden auf einer persönlichen Tragödie: der Ermordung seines jüngeren Bruders durch ein Mitglied der Adelscliquen. Beides, das intellektuelle Format und das biographische Trauma, unterscheidet sowohl den historischen Cola di Rienzo als auch die Opernfigur Rienzi fundamental von Hitlers eigener Legendenbildung.

Die Überlieferungsschichten

Wagners Originalpartitur des Rienzi ist verschollen. Es existiert auch keine Abschrift oder ein vollständiges Aufführungsmaterial der Uraufführung. Eine finale Werkgestalt entwickelte sich auch erst im Verlauf eines Produktionsprozesses, der sich erst nach einer erfolgreichen Aufführungsserie in einem Erstdruck manifestierte. Auch der Rienzi wurde erst zwei Jahre nach der Uraufführung in nur 25 Exemplaren gedruckt (1844). Diese Ausgabe bildet zwar eine bühnentaugliche Fassung ab; sie widerspricht allerdings in wesentlichen Teilen der Ursprungsversion, so dass man annehmen kann, dass Wagner ursprünglich etwas anderes geplant hatte, aber mit der Version, die praktikabel war, gut leben konnte. Jedenfalls war der Rienzi zu Wagners Lebzeiten seine erfolgreichste Oper und erschien dann in zahlreichen Bearbeitungen. Wagner verdiente gut an den Aufführungen und kümmerte sich nicht weiter um eine finale Neuausgabe. Das änderte sich erst 1871 als Wagner sich wieder intensiver mit dem Werk beschäftigte: Für die Erstausgabe seiner Gesammelten Schriften und Dichtungen übernahm Wagner schon für den ersten (!) Band ein überarbeitetes Textbuch des Rienzi mit zahlreichen Strichen, Änderungen, Neutextierungen aber auch Rückgriffen zur Erstfassung. Ob dieses Textbuch auch als Vorlage einer Neuausgabe der Partitur letzter Hand‘ gedient haben könnte, muss offenbleiben.

Rienzi und Bayreuth

Erst nach Wagners Tod kam es 1899 zu einer Neuausgabe von Partitur und Klavierauszug, der sog. ‚Cosima‘-Fassung. Aber auch als Siegfried Wagner noch 1930 einen Rienzi für Bayreuth ins Auge fasste, sah er diese Fassung nicht unkritisch: „Ach ja, der Rienzi! – Gern tät‘ ich den mal bringen! […] Das Haupthemmnis für uns: Es gibt keine authentischen Striche in den Partituren! […] Nun aber die Frage: Was soll gestrichen werden? – Mein Vater hat ganz verschiedene Striche angegeben für die verschiedenen Bühnen. […] Welche Striche sollen wir in Bayreuth machen? Welche wären wohl am ehesten im Sinne meines Vaters? […] Meine Mutter […] hat in den 1890er Jahren […] eine Bearbeitung des Werkes unternommen. […] Mit klug überlegten Kürzungen. […] Ich weiß nicht, ob dies das stilgemäß richtige war.“ Die grundsätzliche Problematik einer autorisierten Fassung blieb also auch für die Nachfahren Wagners und damit für das Bayreuther Unternehmen selbst bestehen.

1957 brachte Wieland Wagner dann in Stuttgart eine radikal gekürzte, dramaturgisch hochintelligente und zu seiner Zeit sicher geradezu anarchistisch anmutende Fassung heraus, die aus dem an die Grand‘ Opéra angelehnten Rienzi ein hochspannendes Musikdrama gemacht hat.

Dennoch ist der Rienzi trotz dieser unübersichtlichen Materiallage eine vollwertige Oper, die sich sowohl Wagners eigenen Ansprüchen an den Begriff „Werk“ genauso verweigert wie auch einer eindeutigen gattungsspezifischen Zuordnung. Rienzi ist weder eine Grand‘ Opéra noch eine „Jugendsünde“, er ist weder Vorstufe zu späterer Meisterschaft noch Ergebnis zeitgebundener und biographischer Erfolgsstrategien!

Die Handlung

Rom in wirren Zeiten: Die Adelsfamilien der Colonna und Orsini terrorisieren die Bevölkerung. Die Stadt ist nahezu ohne Regierung; und versinkt im Chaos; der Papst, die einzige moralisch-geistliche Autorität, befindet sich im Exil in Avignon.

Cola di Rienzi, ein päpstlichen Notar und gebildeter Literat, lehnt sich gegen die tyrannischen Adelscliquen auf, nachdem sein jüngerer Bruder brutal ermordet wurde.

Rienzi gewinnt auch zunächst die Unterstützung des römischen Volkes sowie der Kirche und wird zum Tribun ernannt. Er gewinnt Adriano, Sohn des Adligen Colonna, der Rienzis Schwester Irene liebt, zum Freund und verspricht, Rom von der Tyrannei der Adligen zu befreien und eine idealistische Republik der Freiheit, der Einheit und des Rechts zu errichten, in dem nur das Gesetz gilt, vor dem alle gleich sind. Die Colonnas und Orsinis wollen das nicht hinnehmen; ein Attentat auf Rienzi aber scheitert. Auf Drängen von Rienzis Schwester Irene und ihres Geliebten Adriano begnadigt Rienzi seine Feinde.

Die Adligen planen jedoch weiterhin seine Beseitigung und kehren mit einer Armee zurück. Rienzi führt die römischen Bürger zum Sieg – allerdings unter furchtbaren Verlusten. Sein Idealismus gerät zur Hybris, und trotz seines Sieges verliert Rienzi die Unterstützung seiner Anhänger, des Volkes und vor allem auch der Kirche. Auch Adriano wendet sich von ihm ab. Nur Rienzis Schwester steht weiterhin zu ihrem Bruder und zu dem Ideal eines neuen Rom. Beide werden im Kapitol eingeschlossen, das vom römischen Volk in Brand gesetzt wird. Auch Adriano kann sie nicht mehr retten.